曼珠沙华,又称为“神之花”,在佛教中被视作一种特别的植物,它不仅拥有迷人的外观,还承载着深远的文化意义和哲学内涵。从古代到现代,从东方到西方,这种花朵总是引起了人们广泛的兴趣和思考。

首先,让我们从历史角度来探讨曼珠沙华。在中国,曼珠沙华自古就有“神之花”、“仙草”的美称,被认为是天上的仙人下凡所播撒的果实。这种说法体现了对自然界的一种敬畏与崇拜,也反映了古人对于曼珠沙华这种罕见而珍贵植物的心理投射。在《红楼梦》中,就有关于贾宝玉与林黛玉相思成病,最终只得以一束鲜艳欲滴、香气浓郁的曼珠沙华作为葬礼用的装饰品的情节出现。这不仅展示了当时社会对于这类植物价值高昂,而且也揭示出它在文学作品中的象征意义。

接下来,我们可以谈谈文化层面上的解读。在佛教传统中,曼珠沙华代表着智慧、慈悲以及无私奉献。它常常被用作供品,在寺庙里进行焚烧,以此来净化心灵并求得精神上的安宁。而且,在藏传佛教中,这种花还具有很高的地位,被认为能够帮助修行者达到菩提 Fruit of Enlightenment,即觉悟状态。这一点体现了人类对生命奥秘追求的一种渴望,以及通过自然界寻找精神寄托的一种方式。

其次,我们可以考虑心理学角度下的理解。当一个人看到或闻到曼珠沙華的时候,他可能会产生一种强烈的情感反应,无论是欣赏还是忧伤,这都是由于这个瞬间触发了一系列复杂的心理活动,比如回忆过去、期待未来或者感受到某种超越时间空间的共鸣。这种情感反应直接关系到了个体的心理健康,因为它们能促进情绪表达,对于缓解压力、提升心境都有积极作用。

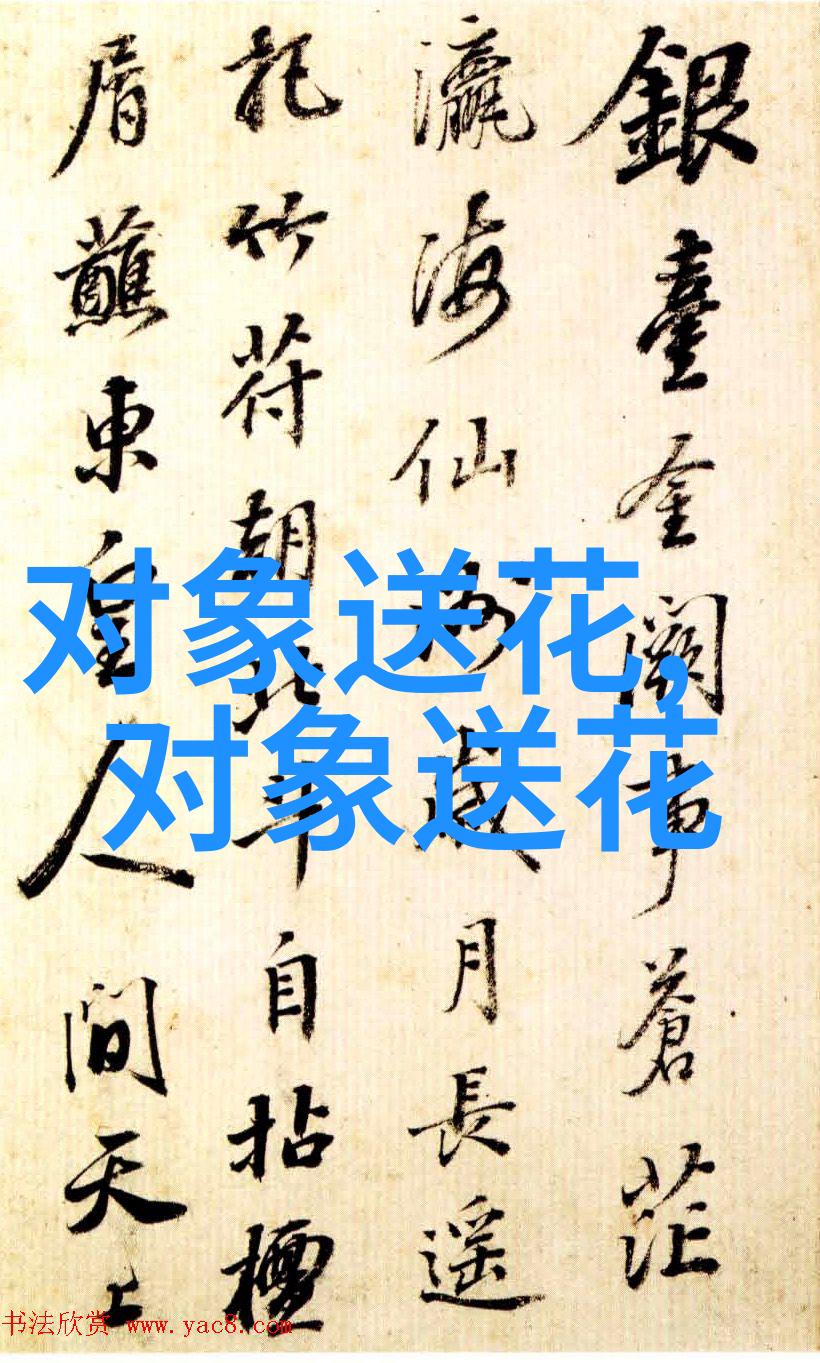

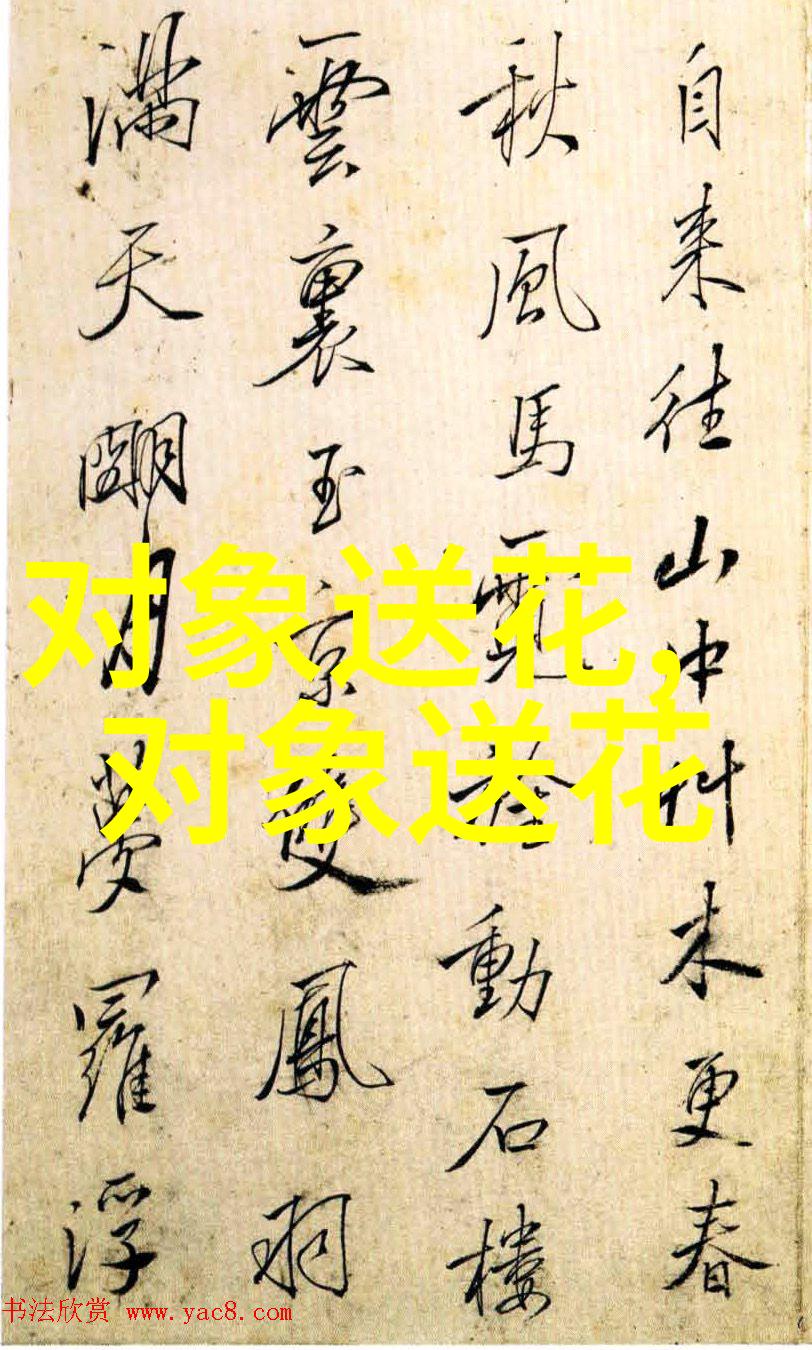

最后,不可忽略的是艺术表现形式方面。诗词歌赋中充满了对曼珠沙华赞美的声音,如李清照《声声慢·寻寻觅觅》,王维《山居秋暝》等,都将这朵花描绘得既生动又细腻,每一个字眼都透露着作者深沉的情怀和独特审美趣味。此外,许多画家也把它作为主题,用色彩丰富多变的手法,将其呈现在画布上,使其成为视觉艺术史上不可磨灭的一个章节。

因此,可以看出,不同的人群在不同的时代都会给予这一植株各自独特甚至截然不同的评价,并且这些评价往往与他们生活中的信仰体系、文化背景乃至个人经历紧密相关。这正说明,“神之花”的魅力并不仅限于自身,更重要的是,它能够激发人们各种情感和思想,从而成为连接过去与未来的桥梁,是跨越不同文明交流互鉴的一块特殊纽带。

总结来说,无论是在历史考证、文化研究还是心理分析方面,所有这些都证明了我们对于那片金黄色的海洋——漫步其中的人们所拥有的无尽想象空间,那些想象不但让我们的世界变得更加丰富多彩,也让我们的灵魂得到更多自由飞翔的地方。不管时代如何更迭,只要存在着这样的爱好者,就不会没有新的故事书籍写满关于那片金黄色的海洋——漫步其中的人们传奇性的足迹,而那些足迹,就是我们共同创造出的一个又一个精彩绝伦的小小奇幻世界。